Мастер-класс по акварели «Уловить в пейзаже главное» с Евгением Кисничаном

Евгений Кисничан рисует с детства, благодаря влиянию отца, художника и фотографа. Евгений занимается живописью, последние 8 лет дает мастер классы во всем мире.

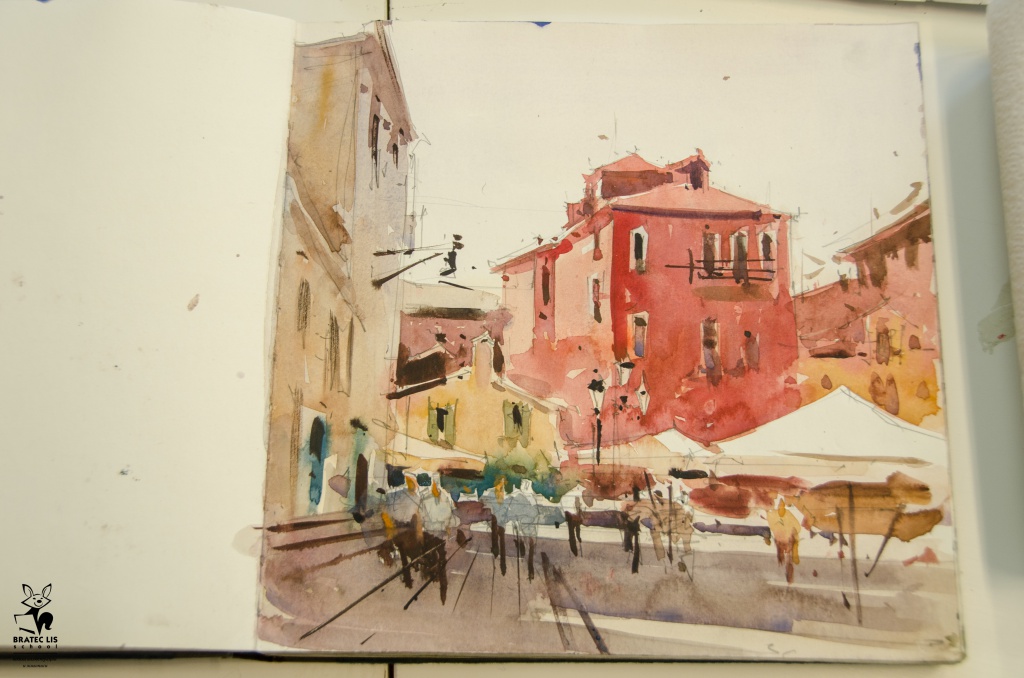

На мастер-классе участники учились упрощать, создавать настроение и атмосферу, останавливается взгляд на самом главном.

Евгений начал мастер-класс с определения того, чем, собственно, является картина. Картина - это организованное пространство, сюжет не должен быть изолирован белым листом, всё должно быть гармонично.

Задача на три дня мастер-класса: освоение визуального языка. Евгений даёт инструменты, которыми удобно пользоваться при создании картины. Много теоретической информации. Но его теория настолько хорошо организована, что хорошо запоминается и удобно применяется на практике.

Евгений Кисничан часто проводит параллели между живописью и музыкой. Его теория живописи ритмична, музыкальна.

В живописи есть композиционный аспект и технический аспект. Больше внимания уделяется композиционному, это наиболее творческая часть.

К нему относится “слово”, “нота” - пятно, тот инструмент, который создаёт картину. Наша задача, как художника, увидеть мир в образе пятен. Характеристики пятна: размер, форма, тон(темнее, светлее, нейтральный), геометрическая форма.

Пятном мы можем описать любой предмет.

Живописные “предложения” - процесс компоновки, ритмические ряды. Их характеристики: нерегулярность, несимметричность, наличие центра фразы(там, где более активный контраст). Чтение ритма идёт по вертикали, горизонтали и, иногда, нам встречается рассыпной ритм.

К техническому аспекту относятся: аналитический рисунок, тональные отношения, цвет, проект(композиционный эскиз), композиционный центр. Цветовых доминанты должно быть две - тёплая и холодная. Холодные цвета у нас дальше, тёплые - ближе.

Начинаем построение картины с определения планов. Они должны быть разнородны по вертикальному ритму. После, накладываем горизонтальный ритм. Пересечение вертикального и горизонтального ритмов даёт композиционный центр. К композиционному центру нас ведёт визуальное движение. Те невидимые линии, по которым движется взгляд, к максимальному контрасту и максимальному количеству деталей. Чаще всего, для построения пространства картины, нам хватает двух ритмов: вертикального и горизонтального.

Есть в акварельной живописи “подхват”, нечто вроде ситуации, когда вторая гитара подхватывает линию солирующей и продолжает её.

Евгений считает, что современная акварель очень связана с дизайном. В этом ему легко верить, ведь у художника два образования - дизайн интерьера и живопись.

Импровизация должна быть в рамках структуры. Тогда мы можем добиться лучшего результата, поймать главное.

Для первой демонстрации был выбран простой сюжет, который, тем не менее, позволил отработать всю теорию.

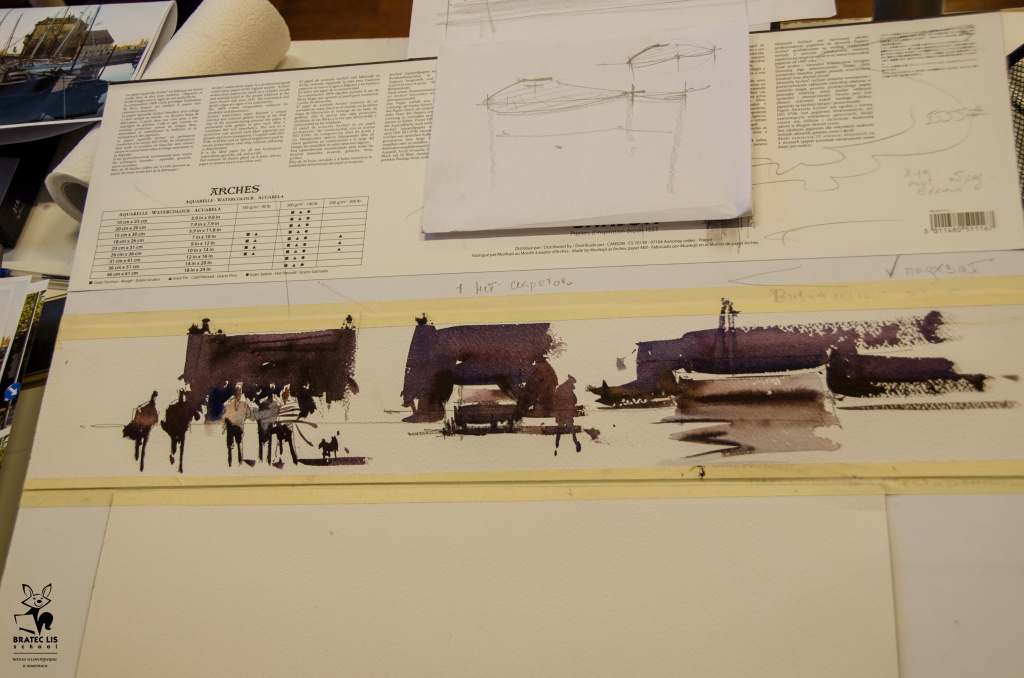

Евгений оставляет лист в блоке, так лист остаётся натянутым, не приходится выполнять дополнительные действия. Бумага Arches, краски, преимущественно корейские, кисти китиайские. Бумагу Евгений выбирает очень гранёную, она даёт больше контроля, краска по ней меньше растекается. Пишет строго сверху вниз, примерно одним тоном, с какими-то товово-цветовыми градациями, кое-где оставляет белый цвет листа. Наращивает тон постепенно, вторым слоем пишет всё сразу, никогда не на следующий день. Передний план по тону остаётся светлее. Иногда художник увлажняет лист, чтобы продолжить работу в пределах пятна.

Во второй день обсуждаем виды перспектив.

В некоторых архитектурных пейзажах нет, как таковой, точки схода, перспектива практически фронтальная.

Часто встречаются пейзажи с одной точкой схода. Уровень взгляда, линия горизонта могут меняться в зависимости от положения зрителя. Чуть менее часто встречаются пейзажи с двумя и более точками схода.

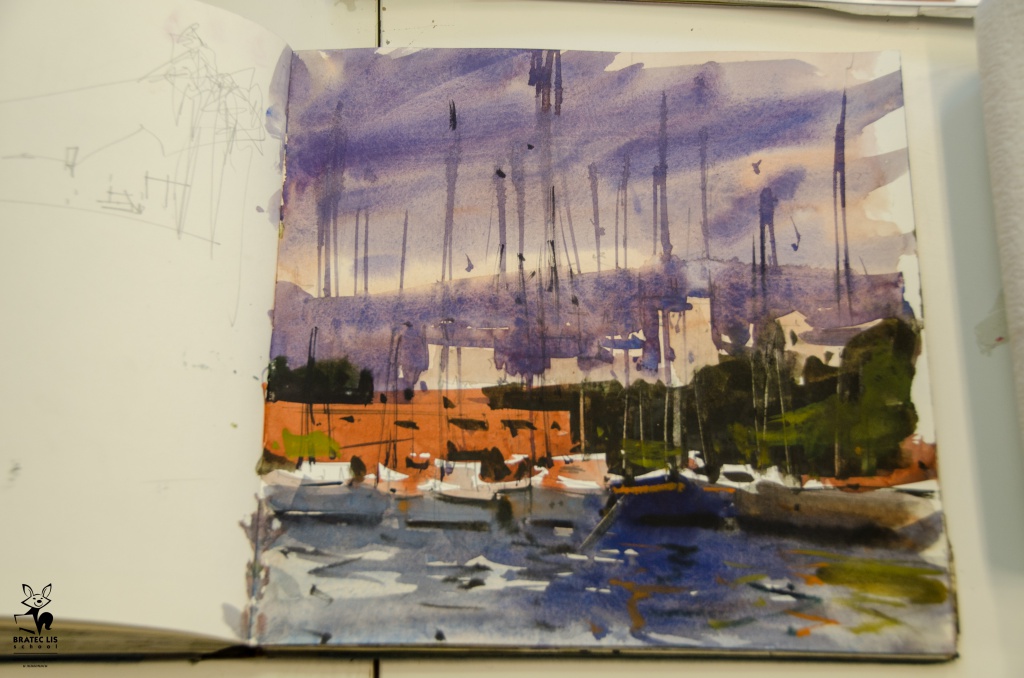

Сюжет для демонстрации выбран с глухой зеленью. Чтобы поддержать тональный ритм, Евгений делает пропуски с зелени деревьев. Любая работа над пейзажем начинается с анализа.

Композиционный центр, чаще всего, совпадает с точкой схода. Линии движения не всегда, но в большинстве случаев ведут к композиционному центру. Это правило может нарушаться, если на первом плане присутствует какой-то интересный объект.

Евгений делится интересными хитростями. Например, если добавить прибелённые цвета, консистенция краски становится более вязкой и она меньше растекается. Отжатой китайской кистью удобно вводить цвета, чтобы они не растекались даже по мокрой бумаге.

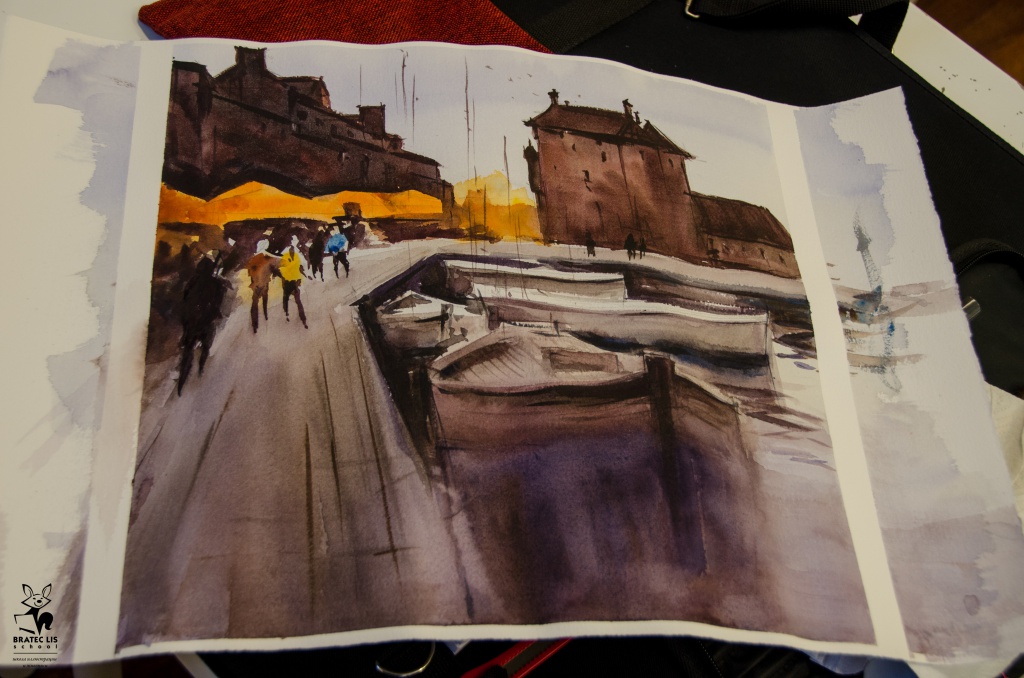

Как понять, что работа готова? Картина сложена из больших блоков, должна состояться тонально, не надо копаться в деталях. Также нужны переходные формы, малые детали в области композиционного центра. Объект ставим туда, где они работают. Людей ставим на границах светлых и тёмных пятен.

Участники после демонстрации выполняют упражнения с людьми, машинами, лодкой. Оставляем контровый свет на людях. Машины оставляем прямоугольными. Лодки строятся на 4м точкам.

На третий день пишем сложный пейзаж с лодками. Небо сначала пишем холодным, потом утепляем. Работу Евгений ведёт очень большой кистью. Воду и небо оставляем самыми светлыми на картине. Художник варьирует свет и тон, чтобы они не были одинаковы во всей картине. Некоторые детали добавляются сразу, в первых двух слоях. Уже на этом этапе здания выглядят очень объёмно. Все пятна не случайны, это ритмические фразы. На лодках свет оставляем сверху. Максимальный контраст здесь хорошо работает. Соединение лодки с водой всегда очень тёмное. Все боковые поверхности темнее и связываются между собой, свет остаётся сверху. Пишем не каждую лодку в отдельности, а всё слитно. В этом сюжете большой объём приходится на воду, её мы обыгрываем графикой. Большой объём работает на поддержание формы.

Евгений поддерживает учеников, прошедших его мастер-классы, в специальной закрытой группе. Спасибо талантливому педагогу за его видение того, как выделить главное, показать главное. А участникам хочется пожелать высоких результатов в применении знаний на практике.

Ближайшие события

Мини-курс «Знак, символ, архетип в визуальном искусстве» с Анастасией Чермантеевой

3 августа - 7 сентября 2024

Подписка на рассылку школы